शुभनीत कौशिक

लाइब्रेरी की तस्वीर का खाका तो मैंने पिछले भाग में खींच दिया था, अब आइए इसमें कुछ रंग भरा जाए. तो गुरु! अब हम बनारस-मध्ये स्थित इस लाइब्रेरी में पहुँच गए. पहुंचकर नौसिखुओं की तरह इधर-उधर करने की बजाय हम सीधे एक स्टाफ से लाइब्रेरी के स्टाफ से ‘मेम्बरशिप’ के प्रावधान के बारे में अपनी जिज्ञासा रख देते हैं. पर समाधिस्थ भगवन शंकर की तरह ‘पप्पूजी’अपने सफाई कार्यक्रम में लगे रहते है.

किताबों को साफ़ करने में उनकी तन्मयता देखकर हमें असफल होती सरकारी ‘संपूर्ण स्वच्छता अभियान’ पर खेद होता है, जो गुरु आप भी मानेंगे कि अकारण नहीं था. अपनी इस उपेक्षा को देखकर हम चुपके-से एक कुर्सी पर अपनी तशरीफ़ रख देते हैं और अपना वक़्त आने का इंतज़ार करते हैं. तभी स्टोरी में एक नए करैक्टर ‘मिसिरजी’ का पदार्पण होता है.

‘मिसिरजी’ एकदम ‘प्रक्टिकल’ आदमी है, मुझ नए को देखकर, उन्होंने अपना रुख मेरी ओर किया, और मेरे वहां होने का ‘हेतु’ जानना चाहा. हमारे श्रीमुख से रिसर्च करने की बात सुनकर ‘मिसिरजी’ की बांछे खिल गयीं (वे शरीर में जहाँ कहीं भी होतीं हों). फिर ‘मिसिर जी’ ने अपने तमाम दुखड़े सुनाये, जिसमें लाइब्रेरी के कर्ता-धर्ताओं की लापरवाही, कम वेतन, सहयोगियों का अभाव आदि बातें शामिल थीं.

‘मिसिर जी’ के अनुसार पुरानी पत्रिकाओं, अख़बारों को निकालने का काम काफी बोझिल और ध्यान की मांग करता था. जो बिना सुविधा-शुल्क के सम्भव नहीं था. ‘मिसिर जी’ के इस बयान को सुनकर हमने शुल्क चुकाया और फिर अपने अध्ययन में लगे. हमने देखा ‘मिसिर जी’ के चेहरे पर अपनी जेब में आई कुछ गर्मी-से एक अपूर्व लालिमा छा गयी. ‘मिसिर जी’ ने हर रिसर्चर के लिए रखे हुए अपने हजारों किस्सों की फेहरिस्त, जो ऐसे ही मौकों के लिए उन्होंने रख छोड़ी है, में से एक तपाक-से मुझे सुना डाली. जिसके अनुसार अभी कुछ दिन ही हुए एक ‘बाबु साहब’ तीन-चार साल जी-तोड़ मेहनत कर लाइब्रेरी के बरामदे में नीचे बैठकर पत्र-पत्रिकाएं पढ़कर चित्रकूट के किसी सरकारी कालेज में प्रवक्ता के पद पर अपनी जगह सुनिश्चित की.

यह किस्सा और ऐसे कई किस्से सुनाकर ‘मिसिर जी’ जब उनका ‘दी एंड’ करने को होते तो यह क्षेपक जरुर जोड़ देते कि ‘बाबु साहब’ बाकायदे ‘मिसिर जी’ के चाय-पानी का बढ़िया इंतजाम भी करते थे जो उनकी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना. और इस किस्से और उसमें चस्पा किये गए अपने क्षेपक कि पुष्टि ‘मिसिर जी’ वहां मौजूद अन्य गवाहों से करा देते, जो उस घटनाक्रम के प्रत्यक्षदर्शी होते, और इस तरह पूरा मामला ‘वेरीफाई’ हो जाता. इस लाइब्रेरी में (बहुतेरी अन्य की तरह), ‘कृपया शांत रहें’ की नोटिस, सार्वजनिक जगहों, पार्कों पर लगी ‘नो स्मोकिंग’ की नोटिस की तरह (जिसका वहां मौजूद लोगों के व्यवहार से कोई लेना-देना नहीं होता) बेकार ही साबित होती है.

‘मिसिर जी’ की जुबान पर लगाम लगा दे, ऐसा माई का लाल तो अभी तक पैदा नहीं हुआ. इसी बीच कुछ अन्य लोग भी आ ही जाते हैं. ‘मिसिर जी’ ने उनमें से कुछ से पैलगी, नमस्कार आदि कर कोरम पूरा किया. एक अन्य स्टाफ ‘कुमार’ भी आ चुके हैं, और एक बजे साठोत्तरी कविता की तरह साठ पार वाले, देश-दुनिया देख चुके, घाट-घाट का पानी पी चुके ‘पांडे जी’ आते हैं.

अपने भूरे अधबाँही खद्दर वाले कुर्ते और घुटनों तक की धोती में ‘पांडे जी’ एकदम किसी पुरानी हिंदी पत्रिका के सहायक-संपादक जान पड़ते हैं और मानते हैं कि ‘अपनी ज़िन्दगी में जो मैंने नहीं देखा, वह दुनिया में किसी ने नहीं देखा’ और पुरानी पीढ़ी की तरह यकीनी तौर पर मानते हैं कि ‘अब पिछले ज़माने वाली बात नहीं रह गयी’ साथ ही, ‘अब लाइब्रेरी के काम में पहले-सा मजा आता नहीं’ और इन वाक्यांशों की माला वे अक्सर ही फेरते हुए पाए जाते हैं .

यहीं-से ‘मिसिर-पांडे संवाद’ भी शुरू हो जाता है. ‘पांडेजी’ अपने रोज के अभ्यास के तौर पर रजिस्टर में अपना नाम लिखकर अपनी तय जगह पर बैठ जाते हैं, लाइब्रेरी के काउंटर वाले मेज के बायीं तरफ रखी लाल रंग की कुर्सी पर (इससे यह निष्कर्ष कतई न निकालें कि वे वामपंथी हैं). वह अख़बार पढना शुरू करते हैं और इधर ‘मिसिरजी’ चटखारे ले-लेकर लाइब्रेरी और संस्था से जुडी ताजातरीन खबरों को उनसे और लाइब्रेरी में मौजूद सबसे साझा करते है (‘मिसिरजी’ के इस समर्पित जर्नलिज्म को देखकर आपको बरबस ही आजकल के तथाकथित ‘खबरिया चैनलों’ पर रोना आ सकता है).

बीच-बीच में, ‘पांडेजी’ हुंकारी भरते है, तो कभी खिसिया कर कहने लगते हैं, ‘देखा यार हमरा के इ कुल से कौनो लेवे-देवे के नइखे. हमके त अधिकारी कह गईल बा कि ‘पांडेजी आप लाइब्रेरी में बैठिये, जिससे वहां की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और कुछ काम आपको करना नहीं है’. फिर ‘पांडेजी’ पूछते हैं ‘कहो कुमारजी! आज हिंदुस्तान पेपर ना आईल बा का?’. कुमार तुरंत ड्रावर में रखे अख़बार को निकाल ‘पांडेजी’ के समक्ष रखते हैं और जोड़ते हैं ‘ये लीजिये गुरूजी! कुछ लोग मुंह उठा के चल आवेला खाली अख़बार पढ़े खातिर, एही लिए भीतर रख दिए थे’.

‘पांडेजी’ अख़बार पढ़ते-पढ़ते उकताकर अब उसपर ‘रनिंग कमेंट्री’ करने लगते हैं. हाँ भाई! उसका भी बनारसी तरीका होता है पहले एक राष्ट्रीय/स्थानीय खबर की ‘हैडिंग’ को मौजूद लोगों में एक जुमले की तरह उछाल दिया जाता है, फिर मौजूद लोगबाग अपनी-अपनी बारी आने पर उस पर टीका-टिप्पणी करते हैं. मसलन, ‘पांडेजी’ जोर से पढ़ते हैं ‘नहीं होगी वाहनों से अवैध वसूली- एस पी वाराणसी’. फिर टीका-टिप्पणियों के दौर का आगाज़ होता है. ‘पांडेजी’ होठों के कोनों को जरा-सा फैलाकर मुस्करा देते हैं, जो इस बात का सिग्नल है कि ‘मिसिरजी’ तोहार बारी हवे?

‘मिसिरजी’ तुरंत आये हुए अवसर को लपक कर टिप्पणियों का दौर शुरू करते हैं,’ अब गुरूजी इ त हद हो गईल. अरे अभी क दिन भईल दो एक्सीडेंट भायल ट्रक से, जबकि ओ समय शहर में ट्रक खातिर ‘नो-इंट्री’ रहल. ट्रक ड्राईवर वसूली के डर के मारे फुल स्पीड में भगावत रहा ट्रक, बस फिर क एक्सीडेंट हो गईल’, ‘अ जब गाँव क लोग हंगामा कईलन त पुलिस उल्टा गाँव के लोगन पे लाठी चार्ज कईल अ कुछ के ता सुने में आयल कि जेल में डाल देहल बा’. ये सब सुनकर ‘पांडेजी’ क मिजाज गड़बड़ा जाता है. और अब वे ‘फेंकू गुरु’ के बारे में ‘मिसिरजी’ से पूछते हैं. ‘मिसिरजी’ के अन्दर का जर्नलिज्म भाव जाग जाता है और वे तुरंत बताते हैं कि ‘आज कोर्ट में तारीख रहल ह, ओहि में गयल हवन. संस्था के ओर से आये-जाए खातिर मुद्रा भी मिलल हउए’.

‘मिसिरजी’ उसी सुर में कह जाते हैं, ‘देखा गुरु! अभी पंद्रह मुकदमा त चलते हव पंद्रह ठे और हो जाई ता रोज तारीख पड़ी, तीस दिन तीस मुकदमा.’ और फिर वे अपने रौ में हँसते है जिससे एकबारगी लाइब्रेरी की बिल्डिंग हिल जाती है. (अब आप यहाँ अपना ‘कॉमनसेन्स’ लगाकर कह सकते हैं कि भाई महीने में चार तो रविवार भी पड़ते हैं, इस तरह संस्था को कुल छब्बीस यानि बाकि ग्यारह मुकदमों की जरुरत है. पर जिंदगी को ‘प्रैक्टिकल’ जीने वाले ‘मिसिरजी’ स्वीकारते हैं कि अगर उनके पास ये ‘कॉमनसेन्स’ होता तो वे स्कूली शिक्षक कि नौकरी छोड़कर यहाँ लाइब्रेरी में घास छिलने नहीं आते).

‘पांडेजी’ के माथे पर ये बात सुनकर ज़रा शिकन आ जाती है और वे अचानक कुछ और बूढ़े हो जाते हैं. पर ‘एंग्री-ओल्डमैन’ की तरह तुरंत पलट कर ज़वाब देते हैं, ‘जेके कुक्कुर कटले बा उ लड़े संस्था से. संस्था त एही जगे रही, कहूँ क बस का बात नइखे. अरे हम त सन बिरासिये (सन बयासी, जबसे ‘पांडेजी’ संस्था से और संस्था उनसे जुडी है) से न देख रहल बाणी, कहूँ कुछ उखाड़ न पायिल. केतना जोधा लोग आयिले-गंयिले!’

‘मिसिरजी’ गुरूजी का मिजाज देख तुरंत पैतरा बदलते हैं, ‘गुरूजी! आजकल काम क बोझ बहुत बढ़ गयल हव. संस्था से डायरी अ कुछ किताब बांटे खातिर मिलल हव हमहूँ रिक्शा भाडा लेइ के छोडली हा. ऐसे कैसे छोड़ देती आखिर ‘कमर्शियल’ आदमी हैं हम. एकदम पादे भर क फुर्सत ना हव आजकल’. (फ़िराक होते तो संजीदगी से ‘संस्कृतनिष्ठ’ हिंदी में कहते, ‘आजकल तो पृष्ठ-भाग से पवन मुक्त करने तक का अवकाश नहीं है’. और फिर जोरदार ठहाका लगते, जो कैंपस में सबको सुनाई पड़ता. पर गुरु! ‘ना सुखनवर रहे ना सुखनदानी किस बिरते इत्ता पानी…’).

और अब लाइब्रेरी की घड़ी में दिन के तीन बज रहे हैं. हम भी बाहर स्थित सुलभ काम्प्लेक्स के शौचालय से लगे मूत्रालय में लघुशंका दूर कर आये हैं. गनीमत है कि यहाँ पर अस्सी वाले ‘पप्पू टी स्टाल’ के बगल में स्थित ‘अवैध’ मूत्रालय, जहाँ ये चेतावनी काले अक्षरों में अंकित है ‘देखो मादर… मूत रहा है’, जैसी कोई चेतावनी नहीं थी क्योंकि यह ‘वैध’ मूत्रालय था . (अब देखिये इस मुद्दे पर जगह-जगह जुदा-जुदा रवैये अपनाये जाते हैं. मसलन, दिल्ली में आप ऐसी जगहों पर लिखा हुआ पायेंगे, ‘गधे के पूत यहाँ मत मूत’! पर गुरु बनारस में ‘लघुशंका’ से निवृत्त होने भर में आपके ऊपर, एक हिंदी लेखक के वाक्यांश का उधार लेकर कहूँ तो, ‘अगम्य-विशेष के साथ अकृत्य विशेष’ करने का ठप्पा लगा दिया जाएगा.)

‘मिसिरजी’ थोड़ी बेचैनी-से घड़ी की ओर देखते हैं. उनकी यह अकुताहट देख मुझे ‘पाश’ की पंक्तियाँ याद आती है, ‘सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है/ आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो/ आपकी नज़र में रुकी होती है’. अब ‘मिसिरजी’ ‘पप्पू’ को खोज रहे हैं. तभी पप्पू खांसते हुए लाइब्रेरी में दाखिल होते हैं. उनके हाथ में हरे रंग की एक पोलिथिन है, जिसमें कुछ दवाइयां भरी हुई हैं. और काउंटर वाली मेज के पास जा धम्म से कुर्सी पर बैठ जाते हैं.

‘मिसिरजी’ लगभग खिसियाते हुए कहते हैं, ‘अभी तक कहाँ रहला ह बेटा! केतना बार तोसे कहली की घामे में मत घूम पर तू सारे मनबे नहीं. त जो मर, अरे इहाँ पंखा चलत हौ, आराम से बैठा काम करा!’ पप्पू अपनी लाचारगी भरी निगाह से सबकी ओर देख चुकने के बाद माथे पर छल-छला आये पसीने को अपने गर्द हरे रंग के गमछे से पोछ डालते हैं.

‘मिसिरजी’ अजीत (एक अन्य रिसर्चर) की ओर मुखातिब होते हैं और कहते हैं, ‘अजीत! तनी चाय मंगवा दा यार, एकदम गला सुखाय गयल हव!’. और पप्पू को केहुनी से कोंच कर उठा देते हैं. पप्पू अनमने ढंग से आकर अजीत के पास खड़े होते हैं. अजीत अपना पर्स निकालते हुए ‘मिसिरजी’ से पूछते हैं, ‘केतना दें हो मिसिरजी ?’ ‘मिसिरजी’ कहते हैं, ‘अरे! बीस ठे दे दा. तनी बिस्कुटवो माँगा दा.’ अजीत थोडा झुंझला जाते हैं, ‘धत्त मर्दवा तुहूँ ‘मिसिरजी’. और पप्पू हाथ में बीस की नोट दाबे केतली लेकर बाहर निकल जाते हैं.

पंद्रह मिनट बाद पप्पू फिर प्रकट होते हैं- हाथ में चाय और कुछ भरुकियां लिए हुए (आप अपने हिसाब से उन्हें चुक्कड़/कुल्हड़ भी कह सकते है). पहले चाय ‘पांडेजी’ को दी जाती है फिर बाकियों को. चाय बस इतनी ही है कि बमुश्किल एक घूंट हलक के नीचे उतारी जा सके. कुल्हड़ को नीचे रखे डब्बे में फेंक ‘मिसिरजी’ खड़े हो जाते हैं. (गुरु! अगर आप भी उन्हें इस तरह खड़े हुए देखें तो इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि एकदिन अपना भारतीय रूपया भी डॉलर के मुकाबले मजबूती से खड़ा होगा.)

‘मिसिरजी’ के खड़े होने और भारतीय रुपये के अवमूल्यन में कोई तात्कालिक सम्बन्ध नहीं था. यह तो उनके घर जाने का समय हो चुकने का संकेत भर था क्योंकि लाइब्रेरी कि घड़ी अब दिन के साढ़े-तीन बजा रही थी. और इस तरह ‘मिसिरजी’ ने अपनी साइकिल निकली, जो लाइब्रेरी के बरामदे की दीवार से लगाकर खड़ी की हुई थी (क्योंकि ‘मिसिरजी’ के अनुसार बाहर खड़ी करने पर साइकिल के चोरी चले जाने का डर था), उस पर सवार हुए पूरी अदा-से, जैसे शायद कभी महाराणा प्रताप सवार हुए होंगे अपने प्रिय घोड़े चेतक पर, और पलक झपकते ही ‘मिसिरजी’ हमारी नज़रों-से ओझल हो गए.

‘मिसिरजी’ के जाने के बाद ‘पांडेजी’, कुमार और पप्पू ‘मिसिरजी’ के ‘प्रक्टिकल’ और ‘कमर्शियल’ जीवनदर्शन की समालोचना करने लगते हैं. तभी मौका पाकर पप्पू शिकायत भरे लहजे में ‘पांडेजी’ से कहते हैं, ‘गुरूजी! देखल जाय, सब इ लोग मनमाने चलावत हा. कहूँ क लोग घुसा देवेला पत्रिका देखे खातिर, लोग पत्रिका देखलन, जहाँ मन भईल उहाँ रख के चल गईलन. कहूँ क पंजीकरण बा की न बा एकर देखल क कौनो जरुरत इ लोग न बुझात हौवन, अबही काल जब एगो पत्रिका के अंक न मिलत रहे तब दिमाग चकरिया गईल. हमसे घोङ्घाइच करे लागल लोग की तानी देखिह पप्पू की कहाँ रखा गईल बा पत्रिका.’

‘पांडेजी’ अपने गंभीर आवाज में बोले, ‘अरे यार! हम का बोलीं, हमार कहूँ सुने तब ना. अरे पहिले ता एहिंजे कुल शोधार्थी लोग बैठ के काम करें जा. अब देखत बानी त सबके घुसा देता लोग सीधे ‘स्टोर’ में. अरे करा लोग ऐसेहिं जब कुछ गायब होखी त संस्था के डंडा जब चली त बुझिह लोग. काम करो, लेकिन जो नियम- कायदा संस्था का है, उसका पालन करो. आखिर पैसा संस्था ही न दे रही है. अरे यार! जब नियम से कौनो काम होता है, तब्बे मजा भी आता है, ऐसे थोड़ी न. अ देखा संस्था से बना के रहबा लोग, संस्था तोहुंके बना दिही, न त इहो जानल-सुनल बात ह कि संस्था से बिगाड़ कइके कहूँ आगे ना बढ़ पावल हा.’

इतनी बात के बाद कुमार हमारी तरफ मुखातिब होकर बोले, ‘कौशिकजी! जरा चाय मंगवा दीजिये.’ और पप्पू से बोले, ‘पप्पू देखा कौशिकजी बोलवत हवन!’. पप्पू हमारे पास आकर खड़े हुए और हमने जेब से बीस रुपये निकल कर उनके हाथ में रख दिए, फिर केतली लेकर उनका जाना, पंद्रह मिनट बाद लौटकर चाय देना सबकुछ पहले जैसा ही था.

‘पांडेजी’ खड़े हुए, यह उनके वाचनालय की ओर जाने का सिग्नल था, क्योंकि कुमार ने झट-से उस कमरे की चाभी एक बॉक्स से निकालकर उनके हाथ में रख दी. वाचनालय से जब ‘पांडेजी’ लौटे तो वे फिर से अपनी पसंदीदा कुर्सी पर काबिज़ हो गए. अभी एक दिन वे इसी कुर्सी की खातिर कुमार पर भड़क गए. हुआ यूँ कि एक शख्स उस दिन लाइब्रेरी में आये और कुमार की सहृदयता का फायदा उठा वहां काबिज़ हो गए, जो असल में ‘पांडेजी’ की जगह थी.

‘पांडेजी’ जब अपने नियत समय दिन के एक बजे लाइब्रेरी में दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी पसंदीदा जगह पर किसी और को पाया. खैर उन्होंने रजिस्टर में अपनी दस्तखत की, अख़बार उठाया और एक दूसरी कुर्सी पर बैठ गए. अख़बार ख़त्म कर लेने के बाद जब उनसे नहीं रहा गया तो बोले, ‘अरे कुमारजी! जब आप जानते हैं कि हम उसी कुर्सी पर बैठते हैं तो वहां किसी और को काहे बैठाते हैं. अरे जब तक हम इहाँ हैं तब तक हमको इज्ज़त दे दीजिये, बाकि बाद में भगवान भरोसे! अब बताइए हमारा इधर बैठना शोभा देता है, कहिये तो जाके दरवाजे पे बैठूं.’

कुमार को अब अपनी भूल का अंदाज़ा हुआ, और तपाक-से उन्होंने उस शख्स को वहां से उठा दिया. और अब लाइब्रेरी की घडी में साढ़े-चार बज गए थे, जो लाइब्रेरी के बंद करने का संकेत था. हम भी अपना बैग समेटकर बाहर निकल लिए. और अंत में सांझ-सकारे गोधूलि वेला में घर लौटते हुए ‘हरिऔध’ जी की पंक्तियाँ जेहन में उभर आती हैं,

दिवस का अवसान समीप था

गगन था कुछ लोहित हो चला

तरु शिखा पर थी अब राजती

कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा’.

समाप्त

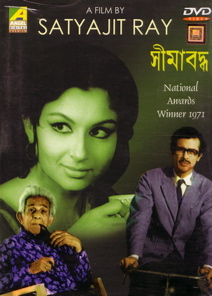

सत्यजित रे के सिने जगत में अगर ‘अपु त्रयी’ का स्थान सबसे ऊपर है तो 1970 के दशक की शुरुआत में ‘कलकत्ता त्रयी’ ने उनकी राजनीतिक विचारधाराओं को स्पष्ट किया था। यह समय नक्सलवादी हिंसा का था और अनेक फिल्मकार और अन्य रचनाकार अपने-अपने तरीके से तत्कालीन राजनीतिक उथल-पुथल के सिरे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे।

सत्यजित रे के सिने जगत में अगर ‘अपु त्रयी’ का स्थान सबसे ऊपर है तो 1970 के दशक की शुरुआत में ‘कलकत्ता त्रयी’ ने उनकी राजनीतिक विचारधाराओं को स्पष्ट किया था। यह समय नक्सलवादी हिंसा का था और अनेक फिल्मकार और अन्य रचनाकार अपने-अपने तरीके से तत्कालीन राजनीतिक उथल-पुथल के सिरे पकड़ने का प्रयास कर रहे थे।

थॉमसन : सीमाबद्ध में आप यह कितनी गहराई तक बता रहे हैं कि उसका प्रमुख पात्र खुद बुरा होने की बजाय, अपने गलत हालात का शिकार है ?

थॉमसन : सीमाबद्ध में आप यह कितनी गहराई तक बता रहे हैं कि उसका प्रमुख पात्र खुद बुरा होने की बजाय, अपने गलत हालात का शिकार है ?